En estos tiempos de inquietud, el viaje se ha convertido en una obligación forzosa de cada período de vacaciones. Antes que primar su descanso, las familias prefieren agotarse cargando con maletas, someterse a ímprobas sesiones de visitas a aeropuertos, estaciones y museos, sustituyendo por ciudades y monumentos nuevos esos que aún apenas han tenido tiempo de imprimirse en sus retinas.

En nuestra era contemporánea, el viaje (esto es, el mero desplazamiento de un punto a otro del espacio) ha generado tal unanimidad, ha recabado tal éxito entre gentes de todo rango, que cabe considerarlo una compulsión e incluso hacerle merecedor de una etiqueta clínica: dromomanía. Resulta increíble pensar que se trata de una necesidad más o menos reciente, que cuenta con pocas décadas de difusión. Y no sólo porque nuestros abuelos, antes que perder el resuello en andenes y puertas de embarque, prefirieran la tranquilidad de un retiro en el campo o la orilla del mar, sino porque hasta la irrupción del reino de la urgencia, el viaje era considerado más un tormento que otra cosa, como bien recuerda aquella vieja maldición japonesa: ojalá tengas que viajar.

Tener que abandonar nuestra casa, armarnos de bártulos, plegarnos a la dictadura de los horarios, enfrentarnos a gentes antipáticas a las que apenas dedicaríamos un saludo en nuestra vida corriente, son incomodidades del viaje de las que sabía bien el conde Jean Floressas des Esseintes, protagonista de la novela más jugosa que ha dado el decadentismo francés, A contrapelo (1884), de Joris-Karl Huysmans.

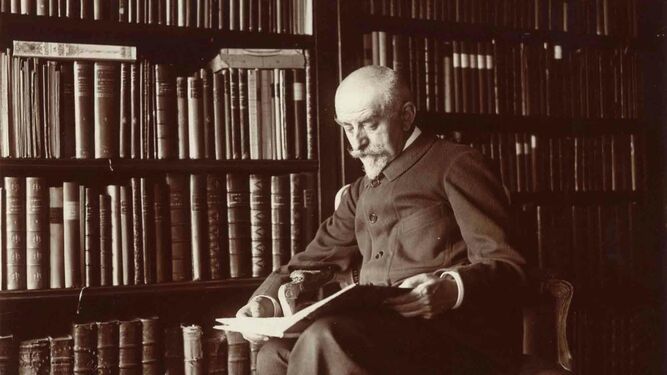

Hastiado de la vida, harto de la vulgaridad del mundo que le circunda, el conde Des Esseintes se ha retirado a un pueblo de las afueras de París, donde vive entregado a repasar de noche el fondo de su ingente biblioteca, y a degustar, al mismo tiempo que una selección de los mejores caldos de Francia, las pinturas de Moreau y Redon. En un presente adocenado de chimeneas de fábrica y bolsas de valores, él se ha consagrado al cultivo de la imaginación: sólo el arte, la trasposición mediante la fantasía a lugares remotos y tiempos extintos, logra tañer el fino cordaje de su sensibilidad. Naturalmente, para Des Esseintes el viaje, cualquier viaje, constituye poco menos que una blasfemia.

En cierta ocasión, obnubilado por los cuadros que se exhiben en las galerías del Louvre, decidió planear una expedición a aquel país idílico, Holanda, que él vislumbraba poblado de pálidos molinos, traspatios de ladrillo y queseras con encajes sobre las ubres. Su decepción fue mayúscula: no existía nada en aquel paisaje fabril de los campos de avena y lúpulo de Ruisdael, nada en aquellas ciudades nubladas de los delicados tejares de Vermeer. La realidad era asquerosa, incómoda y pobre, comparada con las viñetas de color ámbar que presentaban los óleos de los grandes maestros.

Por eso, cuando en otro pronto le dio por visitar Londres, animado por la lectura de los novelones de Dickens, comprendió que era mucho más ventajoso quedarse en París, acopiar una montaña de guías de viaje y dedicarse a estudiarlas con lupa mientras bebía ale en una taberna anglófona. "Pero ¿para qué moverse cuando uno puede viajar tan magníficamente sin tener que levantarse de la silla? -exclama- ¿Acaso no me encontraba ya en Londres? ¿Acaso su atmósfera peculiar no le rodeaba ya por todas partes? ¿Qué podía esperar encontrar allí sino nuevas desilusiones?".

La idea que subyace a la renuncia de Des Esseintes es clara: el viaje sólo tiene valor si implica una transformación de la sensibilidad, del ánimo; así que, puestos a ello, lo mismo da alterar artificialmente ese ánimo sin la molestia de salir de casa. Porque el periplo auténtico, el más profundo, el que posee el poder de modificar la forma de contemplar el mundo de quien lo realiza, ha de comenzar en la propia habitación, y puede incluso reducirse a ella.

Esto es lo que comprendió Xavier de Maistre cuando, en 1794, publicó ese delicioso clásico de las excursiones inauditas que es el Viaje alrededor de mi cuarto. Aventurero empedernido, pionero de las ascensiones en globo, defensor de la causa realista en su país y en el extranjero, De Maistre se vio obligado a un arresto domiciliario de cuarenta y dos días en un ático de Turín como consecuencia de un duelo, que él aprovechó para redactar este insólito texto de 42 brevísimos capítulos.

Tal fue el éxito de la hazaña, que parodiaba las despampanantes correrías de Alexander von Humboldt por las junglas de Sudamérica, que De Maistre repitió el experimento cuatro años más tarde con Viaje nocturno alrededor de mi cuarto. Ambos pueden leerse como mitades de una misma obra y comparten los mismos presupuestos.

Desde un punto de vista externo, el dormitorio de De Maistre presenta pocas invitaciones al exotismo: una cama baja, un canapé, un pijama rosa y otro azul, una ventana, el escritorio sobre el que desgrana sus peripecias. Pero pronto, al pasear de un lado a otro y asomarse al alféizar, al aspirar el olor que en los tejidos abandona su perra Rosine o adivinar el pie de la vecina de abajo tras la cortina de la terraza, un universo secreto se abre: las dos novelas son una torrentera de reflexiones existenciales, anécdotas de colores brillantes, recuerdos superpuestos, jugueteos con el idioma, el pensamiento, la nostalgia, que nos remontan a Sterne y nos hacen comprender que, como querían los panteístas, basta sólo con prestar atención para distinguir el cosmos inmenso en la pequeñez de un grano de arena.

Así, para De Maistre, un recorrido en pijama a través de su alfombra le ha conducido mucho más lejos que al cansino explorador Von Humboldt, que necesitaba para sus desplazamientos de diez mulas, treinta bultos de equipaje, cuatro intérpretes, un cronómetro, un sextante, dos telescopios, un teodolito, una brújula, un higrómetro, cartas de presentación del rey de España y una pistola.

Tanto Xavier de Maistre como el conde Des Esseintes fueron, por cierto, grandes lectores, y en particular admiradores del filósofo Pascal. El número 136 de sus Pensamientos afirma lo siguiente: "Toda la desgracia de los hombres procede de una sola cosa, que es no saber permanecer en reposo en una habitación".

Comentar

0 Comentarios

Más comentarios