El cuento de la puerta cerrada

Crónicas del confinamiento

Hay un cuento corto de Eduardo Galeano que trata de un hombre que estuvo encarcelado mucho tiempo en una prisión. Durante los largos días que duró su cautiverio, solo pudo mirar la puerta que impedía su libertad. Llegó a saberse de memoria todas sus imperfecciones y sabía exactamente en donde había un agujero pequeño o todas las inapreciables arrugas de su superficie. Estaba en ella todo el mundo que podía contemplar.

El hombre, cumplida su condena, salió de la cárcel y a los pocos meses los terrenos de la prisión fueron vendidos para hacer un bloque de pisos. El hombre se interesó por lo que iba a pasar con la antigua cárcel y le dijeron que sería demolida. Antes de que ello pasara, quiso comprar aquella puerta que él había visto durante años. Lo consiguió y se la llevó al jardín de su casa. Allí la instaló y le puso un letrero: “Prohibido cerrar esta puerta”.

Cuando pase esta crisis del coronavirus voy a dejar unos días abierta la puerta de mi casa. Y no es porque me aburra durante el enclaustramiento, no, es porque odio las puertas cerradas. Mi generación vivió los tiempos de las puertas abiertas. En los pueblos como el mío casi todas las casas tenían las puertas de par en par, sobre todo en verano. No había nada que temer, nada que ocultar, nada que guardar. Los niños pasábamos de una casa a otra con la seguridad de que no íbamos a ser mal recibidos en ninguna. Por eso me da rabia tener la puerta cerrada. Decía que no me aburro en el enclaustramiento porque vivo rodeado de libros. Afirmaba George Steiner que ningún lugar es aburrido si te dan una mesa, un buen café y unos libros. Eso es una patria, decía. Es lo que creo yo, lo que pasa es que a veces cambio el café por una manzanilla (de Sanlúcar, vayamos a pollas).

Los aplausos

Todas las tardes, oigo por mi terraza el himno nacional que a las ocho en punto de la noche pone a todo trapo un vecino. Luego el aplauso de los vecinos: a los sanitarios, a las fuerzas del orden, a los camioneros, a los tenderos… El personal necesita de vez en cuando que se le aplauda para que se sientan héroes en esta situación en la que estamos inmersos. De los aplausos más emocionados que recuerdo son aquellos que le daban los gitanos de mi pueblo a los indios que atacaban al fuerte o la emprendían con el séptimo de caballería. Era en el cine Escopeta (lo llamaban así porque el local tenía forma de rifle: estrecho como un cañón por una punta y ancho como una culata por la otra) donde nos reuníamos la chiquillería los domingos a ver películas de El Gordo y el Flaco y del Oeste americano. Al cine iban muchos chiquillos gitanos, que, como digo, aplaudían a rabiar cuando Gerónimo o Cochise ordenaban a sus indios atacar a los uniformados de West Point. Los que no éramos gitanos, sin embargo, aplaudíamos y dábamos vivas cuando llegaban los soldados con la intención de masacrar indios, que eran muy malos y cortaban caballeras a diestro y siniestro. Y encima bebía ‘agua de fuego’ y les gustaba las mujeres blancas. Unos viciosos es lo que era. Para nosotros, los buenos eran los soldados y para los gitanos eran los indios. Se trataba de un pique en condiciones que nunca llegaba a mayores porque todos sabíamos que al final siempre ganaban los de los uniformes. Una de las películas que más les gustaban a los niños gitanos era la de Murieron con las botas puestas, donde Caballo Loco acaba con el general Custer y el Séptimo de Caballería en la batalla de Little Bighorn. En esa sí que salieron contentos del cine. ¡Por fin habían ganado los indios!

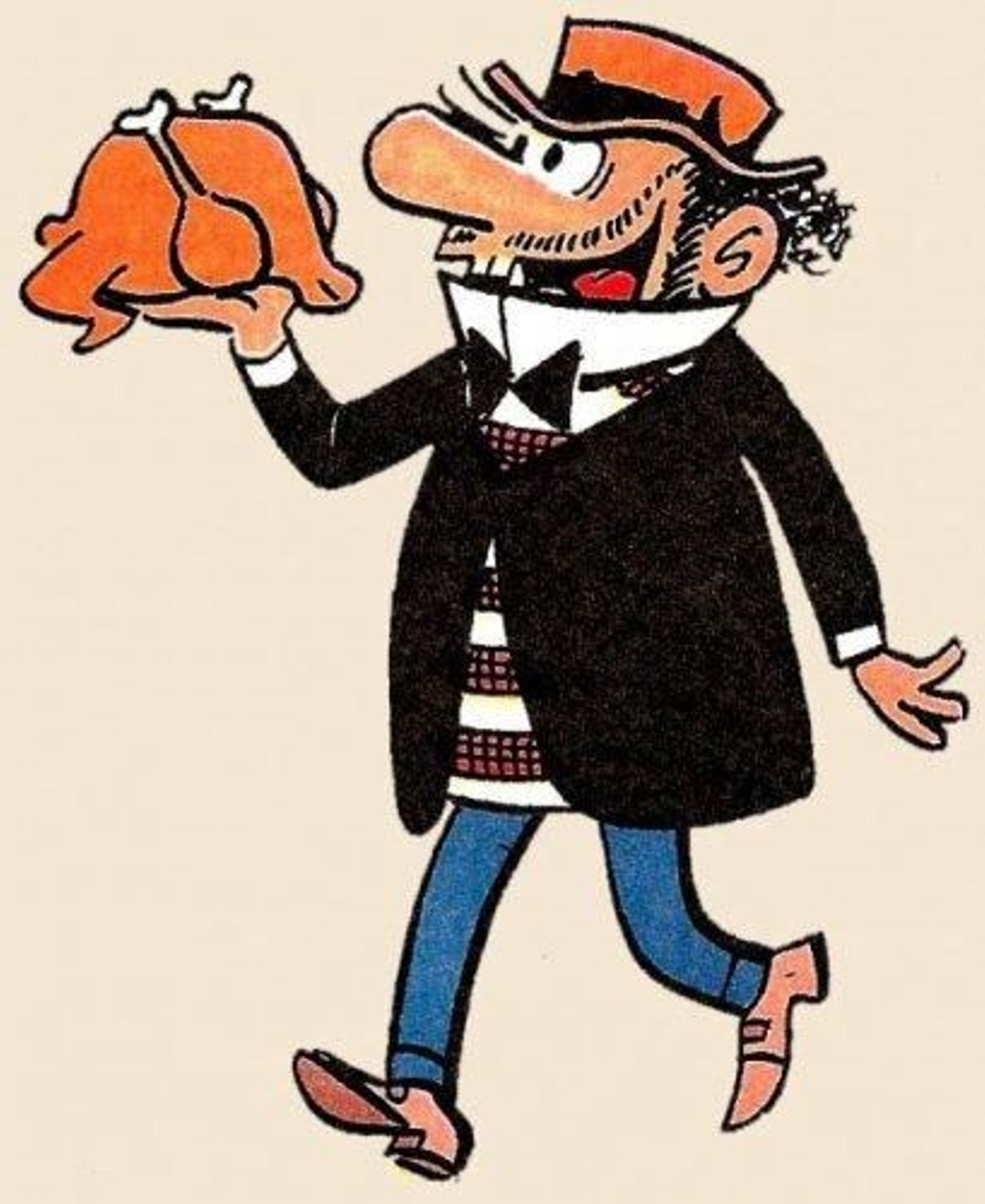

El pollo de Carpanta

Yo no sé ustedes, pero yo lo que peor llevo es ir cada tres o cuatro días a llenar el frigorífico. Veo en el supermercado que no somos los mismos, somos personas que han perdido la sonrisa y que desconfiamos del que va delante por si lleva el bichito. Se han perdido las conversaciones y los saludos. Muchas personas van con mascarillas, pero se las ponen para evitar infectarse, se ven como posibles receptores, pero nunca como potenciales transmisores. Un chico del supermercado a través de su mascarilla me confirma que por fin ha bajado la venta de papel higiénico y que ha subido el de la cerveza. Eso es más normal. También parece que han bajado las ansias de comprar y de acumular para el ‘bunker’ que hemos creado en nuestras casas para que nada falte. Y parece ser también que la gente sigue prefiriendo el pollo en las estanterías de la carne. El pollo, siempre el pollo. Hubo un tiempo en que era la carne más apetecible. Los de mi generación debe acordarse cuando el piropo más usual a una mujer era aquel de ‘Niña, estás más buena que la pata un pollo’. Tiempos en los que esta carne era la más deseada, era la carne con la que soñaba el tieso de Carpanta cuando estaba durmiendo. El pollo asado aparecía en los tebeos como un maná para redimir a los españoles del hambre de la postguerra. Carpanta era un pobre muy digno que cuando dormía soñaba con ese pollo doradito con las patas apuntando a las alturas. El que dibujaba a Carpanta era Escobar, al que un día le llamaron la atención desde la cúpula del Régimen.

-Oiga joven, que sepa usted que en la España de Franco no se pasa hambre.

Desde entonces Escobar se vio obligado a poner ‘apetito’, que era menos hiriente que poner hambre. Y todo para que no le censuraran sus viñetas y se viera obligado a pasar ‘apetito’.

Ahora, cada vez que veo en mi frigorífico un pollo me acuerdo de Carpanta y de aquella conocida anécdota de un dispositivo que habían inventado los americanos para comprobar la resistencia de los parabrisas de sus aviones. Consistía en una especie de cañón que disparaba un pollo muerto en dirección al vidrio del avión. El disparo era exacto y reproducía la velocidad con la cual el ave alcanzaría el avión en vuelo. Teóricamente, si el parabrisas resistía la prueba del impacto entonces soportaría una colisión con un pájaro en un vuelo real. En la práctica, el dispositivo funcionó perfectamente, con centenas de pruebas efectuadas en los Estados Unidos. Esa misma prueba quisieron hacerla en una empresa andaluza a la que le encargaron los parabrisas para el AVE en 1992. El caso es que cada vez que hacían la prueba, el pollo reventaba el vidrio frontal del transporte en cuestión. Así que, perplejos por los resultados, documentaron la escena con detalle, hicieron fotos, elaboraron documentos técnicos y enviaron toda la información a los americanos por e-mail, preguntando qué era lo que habían hecho mal. Los técnicos americanos estudiaron la documentación recibida y respondieron en un correo electrónico seco y directo que decía: Descongelen el pollo.

También te puede interesar

Lo último

Contenido ofrecido por Caja Rural Granada