La casa del sevillano Max Estrella

Hay familias de escritores cuyos miembros están determinados por la literatura, hasta el extremo de llevar esa entrega a la tragedia. Entre todos, ninguno como la familia sevillana de los Sawa, aunque otros de la misma ciudad, los Machado, también tuvieran su drama por razones diferentes. Fueron varios los hermanos Sawa -Enrique, Manuel, Miguel-, hijos de un comerciante griego, los envenenados por las letras, pero ninguno alcanzó la consideración de Alejandro Sawa, autor que estuvo en el Madrid finisecular, entregado al último naturalismo, al simbolismo y al primer modernismo, es decir, a casi lo mismo. Fue este Sawa quien, de Sevilla a Madrid pasando por París, importó la bohemia a la capital, que por entonces construía su primer ensanche. Tras cambiar el Sena por el Manzanares y el ajenjo por licores más castizos, como el aguardiente y el anís, se convirtió en la estrella de la bohemia madrileña, con permiso de Emilio Carrere y de Pedro Luis de Gálvez. Sawa paseaba su talento y su indigencia por el vía crucis literario de los cafés -Fornos, Levante, Varela, Luna, Colonial…- con los laureles de conocer París, estar casado con una francesa, que solo podía llamarse Jeanette, y sobre todo con el título de haber conocido a Paul Verlaine y a Émile Zola, como él mismo contaba. Pero lo que le destacaba era su talento, superior al de sus compañeros de entrega vital a la literatura. Mientras se convertía en el rey de los bohemios, el término es de Valle-Inclán, escribió algún artículo garbancero, novelas de aire parisino con pasiones más o menos de gabinete oscuro y miseria, y hacía de negro de su amigo Rubén Darío, rumiando en el anonimato aquello de "yo soy otro".

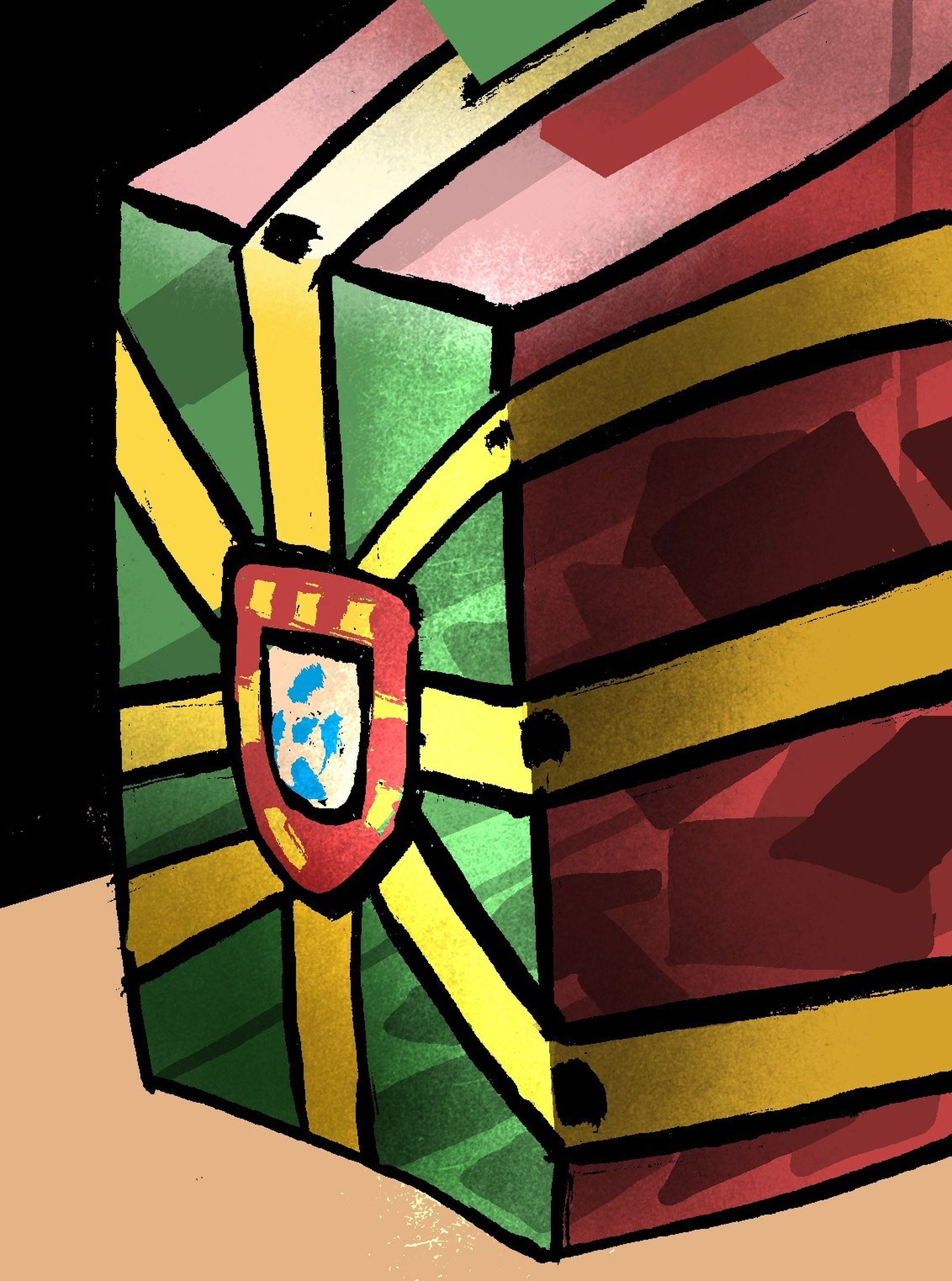

Muchos han contado su vida por los cafés madrileños, que eran estaciones obligadas de la bohemia, incluidos aquellos que sufrieron sus sablazos con estoicismo, como Pío Baroja, o quienes acompañaron sus borracheras y monólogos por veladores y callejones de un Madrid que pasaba de galdosiano a barojiano o ramoniano, pero siempre con la Puerta del Sol como centro. Uno de ellos fue Valle-Inclán, quien mandó a Sawa a la gloria literaria y lo convirtió en emblema del esperpento, en forma del inolvidable Max Estrella de Luces de bohemia, donde la muerte ronda en cada escena y donde se cruzan otros dos personajes del modernismo de café con media tostada, miseria y frío: el imposible don Latino de Híspalis y el más real Dorio de Gádex.

Como si el siglo anterior quisiera retenerle, la muerte le llegó pronto a Sawa, en 1909, antes de publicar sus Iluminaciones en la sombra, y le encontró, según Rubén Darío, "loco ciego y furioso", de manera que se culminó la leyenda. Tanto Baroja como Valle-Inclán se ocupan de este episodio, uno, en El árbol de la ciencia, y, el otro, en Luces de bohemia, y ambos la sitúan en un lugar distinto de donde realmente se produjo, sin duda por exigencias literarias. Sin embargo, los dos coinciden en algo que debió ser real: el temor a la catalepsia que, en pleno velatorio, llevó a sus compañeros de bohemia y delirios a comprobar, cerilla en mano, si el cadáver lo era de verdad. Un episodio siniestro, valleinclanesco antes de ese Valle-Inclán, en el que la realidad se empeña en adelantarse a la literatura, que tuvo lugar en una de las buhardillas del número 7 de la calle Conde Duque.

La casa en la que murió Sawa es un edificio sencillo, de cuatro pisos más las bohemias buhardillas, con planta baja de granito guadarrameño, gris y sólido, que hace esquina con la travesía que lleva al vecino Palacio de Liria. Tiene un aire madrileño de la época, entre dieciochesco y decimonónico, lo que habla de su antigüedad; sus balcones dan a la calle Conde Duque y las ventanas a su travesía, frente al cuartel que fue de los Guardias de Corps. Es una casa en la que jamás estuve, aunque en uno de sus pisos vivieron mis abuelos maternos y mi madre cuando era muy niña, hasta que la guerra convirtió a Argüelles en línea del frente, lo que les obligó a abandonarla, al igual que le sucedió a mi padre en el cercano paseo de Rosales. Creo que entonces la mujer de Sawa, Jeanette Poirier, y su hija Elena, ya no vivían en la buhardilla del velatorio accidentado. Al acabar la guerra, mi familia volvió después a Conde Duque 7 a ver qué quedaba de los restos del naufragio. La impresión por el estado en que se encontraba la casa tras ser saqueada fue grande, de manera que el asunto se convirtió en leyenda familiar, pues para mi madre y mis tías aquello fue un recuerdo inolvidable.

Un lugar en el que quizás treinta años antes, en 1909, estuvo Manuel Machado, otro sevillano de itinerario semejante pero de suerte diferente, que fue quien mejor epitafio le hizo a Alejandro Sawa al decir que "jamás hombre más nacido para el placer, fue al dolor más derecho".

También te puede interesar