La vieja normalidad

Al contrario de lo que ocurre en los cuentos tenía la sensación de que al pisar la calle tras el confinamiento salía a la realidad de siempre

Hace unos días, mientras caminaba por la ciudad, observé a dos hombres y una mujer parados en una esquina. Los tres llevaban mascarilla, aunque no les tapaba la cara, sino el cuello. El hombre que hablaba en ese momento no parecía mayor de 50 años, era de complexión atlética, tenía una barba recortada y un poco canosa y hablaba de modo enérgico y gesticulante. Cuando llegué a la altura del trío pude escuchar, mientras se daban un ruidoso abrazo de despedida, la frase con la que el hombre de barba canosa concluía la que debía de haber sido una entretenida conversación:

–Y el que le tenga miedo al coronavirus que se quede en su puta casa… Y que se dedique a escuchar a los médicos, los epidemiólogos y esos.

La pareja, entre risas, asentía: "Así es, así es".

Los dejé atrás y no pude escuchar nada más.

El fragmento de conversación atrapado al azar me puso de repente de mal humor. Y, contrariamente a mi propósito al salir de casa esa mañana, no pude evitar dedicar el resto del paseo a pensar en lo escuchado.

¿Por qué me habían irritado tanto esas palabras?

Al principio, y a modo de consuelo, quise convencerme de que era solo una anécdota, que el comentario no merecía atención alguna. Hay gente así de inconsciente, me decía, por qué concederle importancia. Pero algo en mi interior pugnaba contra esa excusa. Podía ser una anécdota, sí, pero era también un signo.

Un signo… ¿de qué? ¿De irresponsabilidad? ¿De fanfarronería? ¿De incredulidad? ¿De ignorancia? ¿De oposición? ¿De futuro? Tal vez una mezcla de todo. Lo que me exasperaba, sin embargo, era el sentimiento de desprecio latente en tan pocas palabras. Veía encarnadas de pronto en ellas la fiereza del bruto, la temeridad del novio de la muerte, la miseria intelectual de España. Miraba alrededor y veía a personas caminando con precaución, con el rostro cubierto con mascarillas, juiciosas y consecuentes. Pero en la esquina por la que yo pasaba estaba apostada la desconsideración, la histórica tendencia a burlarse de todos aquellos que cumplen normas, que evitan riesgos, que piensan en los demás. A la par se manifestaba el menosprecio hacia el conocimiento, hacia quienes tratan de explicar lo que ocurre y salvar vidas. Finalmente, y envolviéndolo todo, las patrióticas carcajadas afirmativas. "Así es, así es".

Traté por todos los medios de pensar en cosas interesantes y de disfrutar del paseo, pero la irritación seguía escociendo y me venían a la cabeza imágenes desoladoras. ¿Cómo es que alguien podía considerar audacia lo que era simple insensatez? ¿Cómo es que la jactancia era preferible a la cautela? ¿Cómo es que la displicencia prevalecía sobre la consideración hacia los demás? Me sentí abatido ante tanta irreflexión e incongruencia.

Entendemos la incongruencia como la falta de coherencia, de sentido, de relación lógica en lo que se dice o se hace. Y, en efecto, reconocía en aquella bravuconería una antigua e hispánica irracionalidad. No es que los seres humanos seamos consecuentes por naturaleza, pero cabe esperar que en determinadas circunstancias primen la sensatez, el discernimiento y la razón, cualidades que no han distinguido precisamente a nuestro país. Mientras caminaba seguí pensando que aquel desafío a las recomendaciones sanitarias no era lógico, si lo que estaba en juego era la propia vida, aunque en realidad tenía sentido pues colocaba a los interlocutores en una posición de superioridad, de desdén hacia los gobernantes, el personal sanitario, los trabajadores solidarios, los científicos… Pensé entonces que ser congruente, civilizado y cordial iba siendo una nueva forma de patriotismo.

No lograba comprender, sin embargo, por qué me había alterado tanto lo que no pasaba de ser una simple bravuconada. Pero me di cuenta de que aquella frase captada al vuelo era la expresión de un pensamiento muy arraigado entre nosotros: el menosprecio hacia todo tipo de progreso, de civismo mesurado y compartido. Y entendí entonces el origen de mi malestar. Las frases escuchadas culminaban lo sucedido en los últimos días: 'intelectuales' publicando un manifiesto en el que se tachaba de criminal la gestión de la pandemia por parte del gobierno y se apelaba a un golpe de estado; la inscripción que una mano anónima había escrito con rotulador en una pared y que decía PSOE asesino; coches con banderas de España atadas a las antenas de radio conducidos por individuos que saludaban al estilo fascista; concentraciones de individuos fanáticos y caudillistas envueltos en banderas de España gritando 'libertad, libertad' contra el gobierno por haber impuesto el confinamiento, los mismos gritos que yo lanzaba contra el dictador Franco y sus adeptos; mendacidad y saña envenenando las redes sociales; parlamentarios apocalípticos y gesticulantes mintiendo sin pudor en el Congreso de los Diputados…

En las relaciones humanas, la manera de dar valor y credibilidad a lo que alguien dice es comprobando si lo que hace está en consonancia con sus palabras, si su discurso se mantiene a lo largo del tiempo o defiende cada día lo contrario de la víspera, si sus juicios son lógicos y consecuentes, si en sus argumentaciones prevalece la verdad sobre el embuste… Si no es así, desconfiamos o nos desentendemos. El sarcasmo de Groucho Marx, "Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros", se vuelve tragedia cuando da el salto a la actividad política, que nos empuja cada vez más a contemplarla como una continua farsa en la que los papeles y los diálogos cambian en función de la obra que ese día se represente o de las ocurrencias de los más sectarios.

Todo parecía de pronto desmedido, impostado, incongruente. La pandemia provocada por el Covid-19 carecía de importancia, no era más que una simple gripe mal gestionada por el gobierno para oprimir a la población y arruinar la economía, y quien tuviera miedo al coronavirus que se quedara en su puta casa escuchando a médicos, epidemiólogos y demás engañabobos. La pandemia era, eso sí, una buena oportunidad para recuperar el poder, que es de lo que se trata, y si para ello hay que mentir, alentar las algaradas o desacreditar a los expertos y a los científicos, se hace.

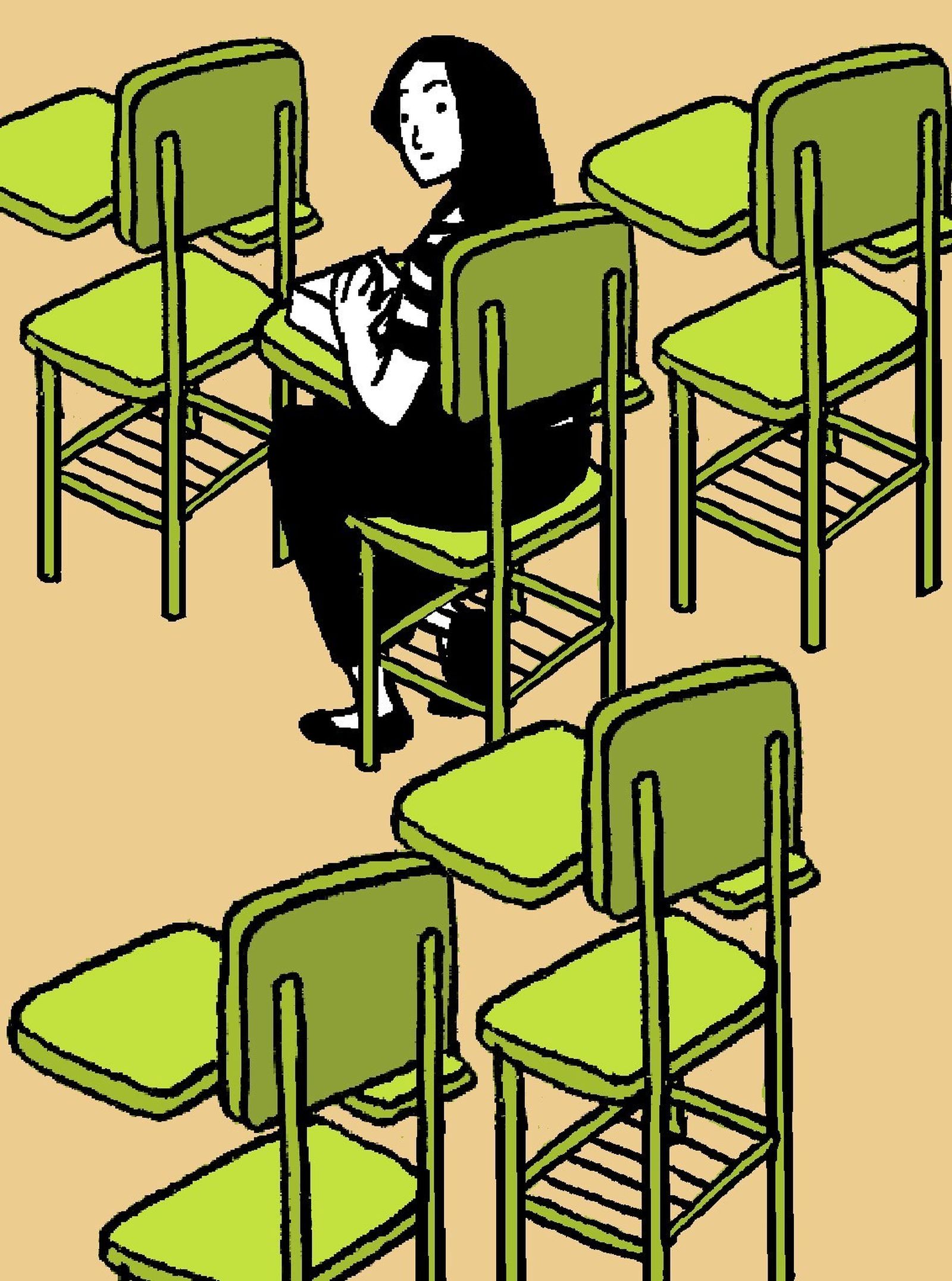

Entendí de pronto mi desaliento. Al contrario de lo que ocurre en los cuentos, en los que al abrir la puerta de un armario o atravesar un espejo se entra en un país nuevo y prodigioso, tenía la sensación de que al pisar la calle después de semanas de confinamiento salía a la realidad de siempre, a la insufrible y vieja normalidad.

También te puede interesar

Lo último

El parqué

Rotación hacia rezagados

Alto y claro

José Antonio Carrizosa

La Transición cutre y casposa

Envío

Rafael Sánchez Saus

Marronas al rescate

La ciudad y los días

Carlos Colón

Desastres no solo naturales