La primavera… ¿la sangre altera?

La luz que emiten los dispositivos móviles puede alterar los ritmos naturales de nuestro organismo

Escuchando la voz de los que ya no viven

Aquellos que nos dedicamos a la docencia vemos como en estas fechas próximas al fin del curso, en las que los días alargan y las temperaturas se elevan, nuestros estudiantes se vuelven más inquietos, más dados a las relaciones interpersonales. Y es que, como decimos los mayores, la primavera la sangre altera. Cosa de hormonas. Pero no crean que son solo suposiciones nuestras; si consultan la web del Centro Virtual Cervantes verán que este refrán "alude a los cambios que se producen con la llegada de esta estación en el comportamiento de los animales y, en particular, en el de las personas. Los cambios son referidos, más bien, a que se despierta la sensualidad y hay más posibilidades de relacionarse los sexos". Pero, ¿de qué manera puede la primavera favorecer estos cambios en el comportamiento de las personas? Una pista la podemos encontrar estudiando la dinámica reproductora de las poblaciones del pasado. Con anterioridad a la transición demográfica en España, en torno a las primeras décadas del siglo XX, los partos se registraban con mayor frecuencia en los meses fríos de febrero y marzo. Pero a la hora de gestar una nueva vida, más interesante que la fecha del natalicio, es el momento de la concepción. Si a esos meses le restamos la duración del embarazo, comprobaremos que los meses con un mayor número de concepciones eran mayo y junio. Justo en primavera. Podría pensarse que es casualidad, o que esta distribución podría estar condicionada por otros factores; pero en estudios similares llevados a cabo en el hemisferio sur, los máximos muestran un desfase de seis meses, precisamente cuando allá también es primavera.

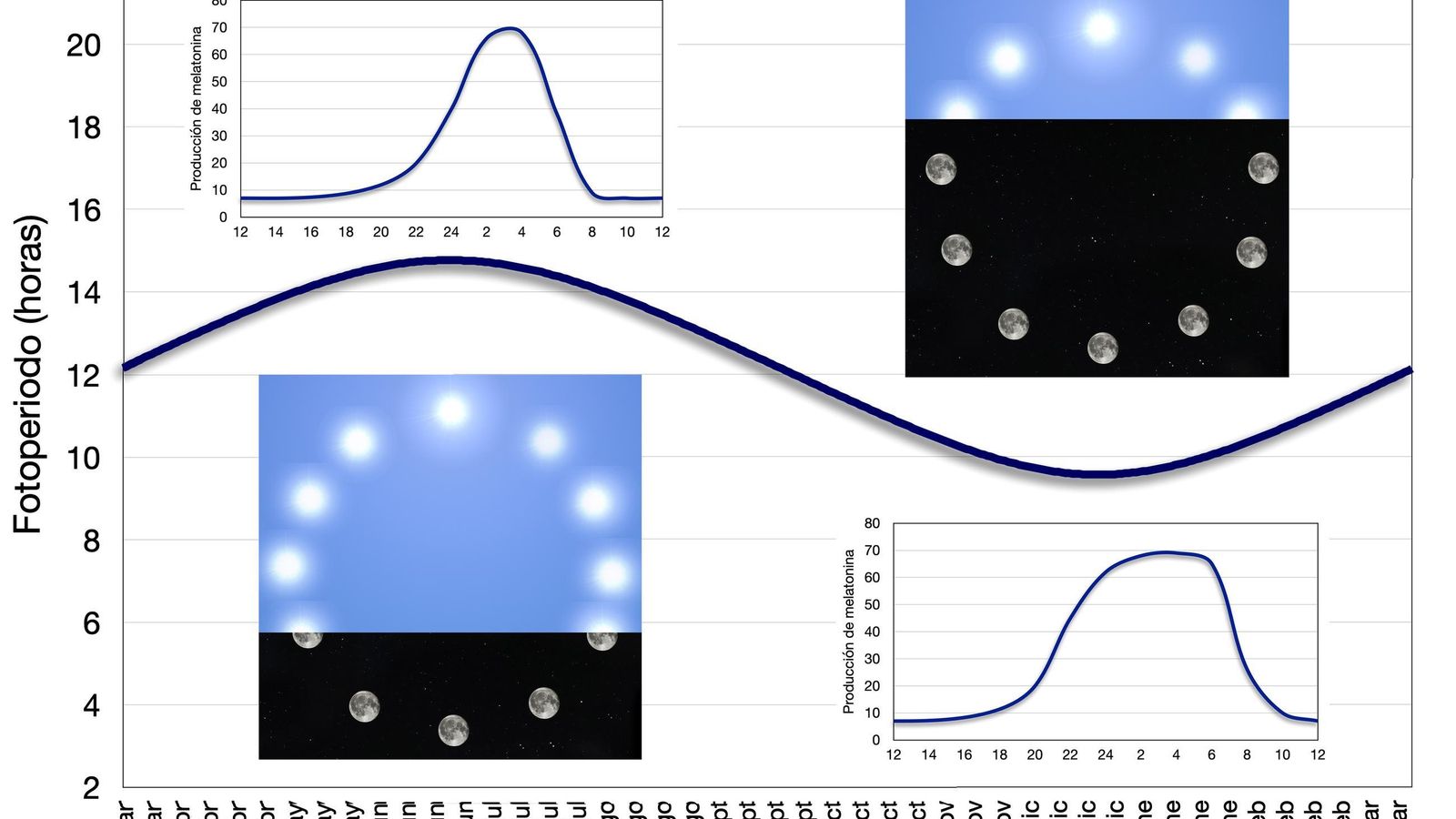

Las estaciones son consecuencia de la inclinación del eje de rotación de nuestro planeta, y una de sus manifestaciones es el fotoperiodo, la variación cíclica en la duración de los días y las noches. A lo largo de la primavera el número de horas de luz aumenta hasta llegar al solsticio de verano, en torno al 21 de junio; a partir de entonces los días se acortan hasta llegar al solsticio de invierno. Diversos estudios han constatado una correlación positiva entre el número de horas de luz diarias y la frecuencia de concepciones en poblaciones con modelos reproductores naturales, sin un control efectivo de la natalidad. Y hay una explicación fisiológica. Nuestra retina capta la luz ambiental, lo que nos permite la visión. Pero, además, tiene la capacidad de monitorizar la duración de los días. La información que capta se transfiere a la región del hipotálamo que controla los ritmos circadianos, el núcleo supraquiasmático, y acaba en la epífisis o glándula pineal; esta es una pequeña estructura con forma de piña -de ahí su nombre- situada en el centro del encéfalo. Quienes propugnan doctrinas esotéricas han querido ver en ella el llamado tercer ojo, una estructura que dotaría a determinadas personas de percepción extrasensorial; nada más lejos de la realidad. En animales como anfibios y reptiles sí tiene sentido, pues esa glándula se encuentra bajo la piel y es capaz de captar la luz directamente. Sea de una manera u otra, a la epífisis llega información acerca de la cantidad de luz ambiental y de cómo cambia a lo largo del año.

En la glándula pineal el triptófano, un aminoácido esencial, sufre una serie de transformaciones bioquímicas para dar finalmente melatonina. Sí, esa sustancia, en realidad una hormona, que se consume para regular el sueño o combatir el jet-lag, el desajuste en los ritmos circadianos cuando viajamos a otros continentes con un desfase horario pronunciado. La melatonina se sintetiza principalmente durante la noche, en ausencia de luz. Dado que la duración de los días y las noches varía a lo largo del año, paralelamente lo hace su producción. En días largos y sus noches cortas sus niveles son mínimos. Y al contrario, son máximos en la época otoñal e invernal, cuando las noches tienen mayor duración. Se comprende entonces la relación que existe entre esta hormona y el sueño así como su uso terapéutico para inducirlo. Pero la melatonina tiene otro efecto: cuando sus niveles son elevados, se inhibe la síntesis gonadotropinas, las hormonas que activan el funcionamiento de testículos y ovarios. Ello implicaría una menor probabilidad de concebir cuando las noches son largas. Por el contrario, en los días con muchas horas de luz, los primaverales, la baja producción de melatonina haría que se perdiese ese efecto inhibidor, manifestándose un mayor deseo sexual y una mayor frecuencia de concepciones.

Pero como apuntábamos antes, este efecto pierde importancia tras la transición demográfica. Y ello se explica por dos causas. Por un lado, un control más efectivo de la natalidad y, consecuentemente, una mayor decisión sobre el momento de la concepción. Y por otro, la generalización del uso de la luz eléctrica: la iluminación artificial durante la noche manda falsas señales a la glándula pineal dislocando la producción de melatonina, eliminando las diferencias entre días cortos y largos. De las distintas longitudes de onda que componen la luz visible se ha comprobado que las que más inhiben la síntesis de melatonina son las que se encuentran en el rango del azul. Y esto es especialmente importante hoy día pues una parte importante de la radiación que emiten las pantallas de dispositivos electrónicos como los móviles, tablets u ordenadores tiene esas características. Un estudio incide en que dos horas de atención a una tablet reduce los niveles de melatonina en un 55% y hace que se concilie el sueño una hora y media más tarde, en promedio, que cuando se lee un libro durante el mismo tiempo bajo una luz tenue.

Y esto puede tener efectos adversos sobre nuestros estudiantes. Hay investigaciones que concluyen que la falta de sueño y la poca calidad del mismo asociado a la atención excesiva a esos dispositivos en horas nocturnas, afecta negativamente a su rendimiento académico, reduciendo tanto la atención como la memoria o incluso su capacidad de pensamiento crítico. Probablemente el refrán que da título a este texto sea la forma en la que el saber popular expresaba cómo, en el pasado, la atracción física entre las personas se veía favorecida en la primavera, cuando más horas de luz había, modulada por la melatonina. La luz, esa forma de energía tan necesaria para activarnos, fundamental para que nuestros estudiantes aprendan, también nos puede jugar malas pasadas, sobre todo cuando alteramos su ritmo natural, cuando no dejamos sitio a la oscuridad tan necesaria para nuestro descanso.

También te puede interesar

Lo último