El poeta y la muerte

Al cumplirse el centenario del nacimiento de Cesare Pavese, su obra poética y narrativa permanece viva y mantiene todo su poder de seducción

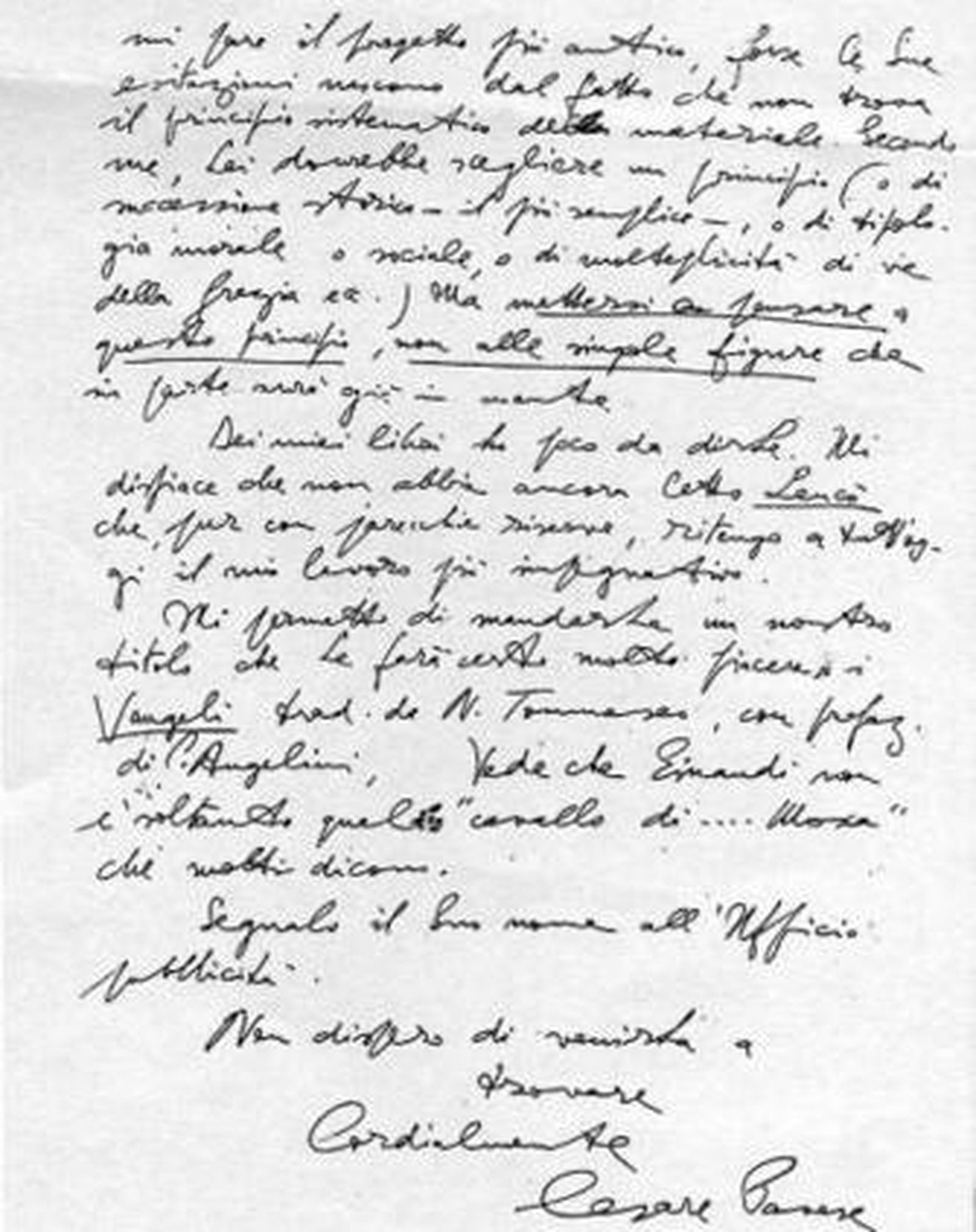

Cabría decir que la existencia de Cesare Pavese, como la de Santiago Nasar en la novela de Gabriel García Márquez, fue la crónica de una muerte largamente anunciada. No se trata de un simple parangón para darle color al artículo. Pavese, como mínimo, cortejaba a la Negra Dama desde los veintipocos años, y lo sorprendente no sería su trágico final cuando aún no contaba cuarenta y dos, tampoco los dieciséis tubos de somnífero descubiertos en la mesita del Albergo Roma en Turín, aquella mañana del 27 de agosto de 1950, ni siquiera los pequeños detalles que trascendieron (el cadáver estaba completamente vestido, pero descalzo), lo sorprendente fue que esto no hubiera sucedido mucho antes. En algún mal trago de su juventud, Pavese se había bebido las sanguijuelas de la autodestrucción, y en un apunte de su diario, fechado el 10 de abril de 1936, intuye lo que será, aunque entonces se viera incapaz de llevarlo a cabo: "Sé que estoy condenado, ya para siempre, a pensar en el suicidio ante cualquier inconveniencia o dolor. Esto es lo que me aterra: mi principio es el suicidio, no consumado, que nunca consumaré, pero que me acaricia la sensibilidad".

Cuando escribió esto, Cesare Pavese, nacido el 9 de septiembre de 1908, todavía no había cumplido los veintiocho y tenía el alma (o lo que sea) impregnada de una melancolía corrosiva. Pavese coqueteó con la Muerte toda su vida, un coqueteo apasionado e íntimo, tenaz, que podría verse como resistencia a arrojarse al precipicio. Italo Calvino, amigo del escritor en sus últimos años, prefirió verlo así y, en 1960, apuntaba: "Se habla demasiado de Pavese a la luz de su gesto extremo, y demasiado poco a la luz de la batalla vencida día tras día contra el propio impulso autodestructivo". No es un enfoque cómodo con vistas a salvar lo insalvable. Su figura tiene suficientes contrastes para sostener, o sospechar, que fuera tal como pensaba Calvino. El piamontés se licenció con una tesis sobre Walt Whitman, un poeta de un vitalismo arrollador, y se especializó en literatura norteamericana y tradujo a sus figuras señeras (Herman Melville, John Dos Passos, John Steinbeck) pues América era una tierra alimentada por, según él, "un amor desenfrenado por la vida".

Nada que ver con la Italia donde Pavese creció y maduró, una Italia de brazos en alto saludando a la romana, una Italia instalada en el espejismo fascista y en la apología del odio: en una de sus proclamas, Mussolini dijo al pueblo italiano que debía aprender a odiar más y a alegrarse de ser odiado. Su primer libro, el poemario Lavorare stanca (1936), cayó en el vacío. Nadie, o casi nadie, le prestó atención. Nadie, o casi nadie, lo aplaudió. No es de extrañar que una Italia borracha con sus propios sueños imperiales, antes de la resaca sangrienta de la II Guerra Mundial, desatendiera esos versos ensimismados y lacónicos, habitados por obreros y prostitutas, en una Turín intensamente gris, triste y silenciosa: "Callar es nuestra virtud. / Algún antepasado nuestro debe de haber estado muy solo / -un gran hombre entre idiotas o un pobre loco- / para enseñar a los suyos tanto silencio" (Del poema Los mares del Sur). Pavese estaba escribiendo para la posteridad; su poesía, muy realista y a la par extremadamente simbólica, estaba destinada a iluminar a generaciones posteriores. No nos extrañará, pues, si en la España tardo-franquista, gracias a la antología que José Agustín Goytisolo preparó en 1971, su ejemplo prendiera entre los poetas de entonces o, en fechas más recientes, sublevara el ánimo de otro vate suicida, paisano nuestro, Javier Egea.

Pavese revisaría Lavorare stanca en 1943, de cara a su reedición, pero no publicó ningún poemario más en vida. En los últimos años, aunque jamás abandonaría la poesía, se volcó a una narrativa con una acusada voluntad testimonial. Su primera novela, De tu tierra (1941) señaló el camino a las siguientes. La playa (1941), La cárcel (1948), El bello verano (1949), por el que recibió el prestigioso premio Strega, o La luna y las hogueras (1950), entre otras, conforman -en palabras de Italo Calvino- "el ciclo narrativo más denso y dramático y homogéneo de la Italia de hoy". El reconocimiento crítico no sacó a Pavese de esa zanja existencial en la que se arrastraba sin hallar salida. Su vida se repartió entre la soledad y los fracasos sentimentales, en busca de un amor que nunca respondió, que no podía responder a la idea que quizás una vez se hizo de él. Su último romance conocido fue con una actriz norteamericana, Constance Dowling, para quien escribió los vibrantes versos de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que aparecieron póstumos.

Aquella noche del 26 de agosto de 1950, Cesare Pavese llamó por teléfono a varias mujeres; ninguna quiso acudir a su lado. De alguna manera, todo estaba perdido. Una semana antes, el 18 de agosto, había puesto punto final al diario; la última anotación es tajante, aterradora: "Todo da asco. No más palabras. Un gesto. No escribiré más". Junto a los dieciséis tubos de somnífero, garabateada en la primera página de un ejemplar de Diálogos con Leuco -su libro más personal e inclasificable-, hallaron su despedida del mundo: "Perdono a todos y a todos pido perdón. ¿Está bien? No hagáis demasiados comentarios".

También te puede interesar

Lo último